50代が近づくにつれ、ハロウインやクリスマスよりも、日本の年中行事に興味が向くようになりました。

同時に、子どものときから何気なくやっていたけれど、どういう意味や由来があるのか知りたくなりました。

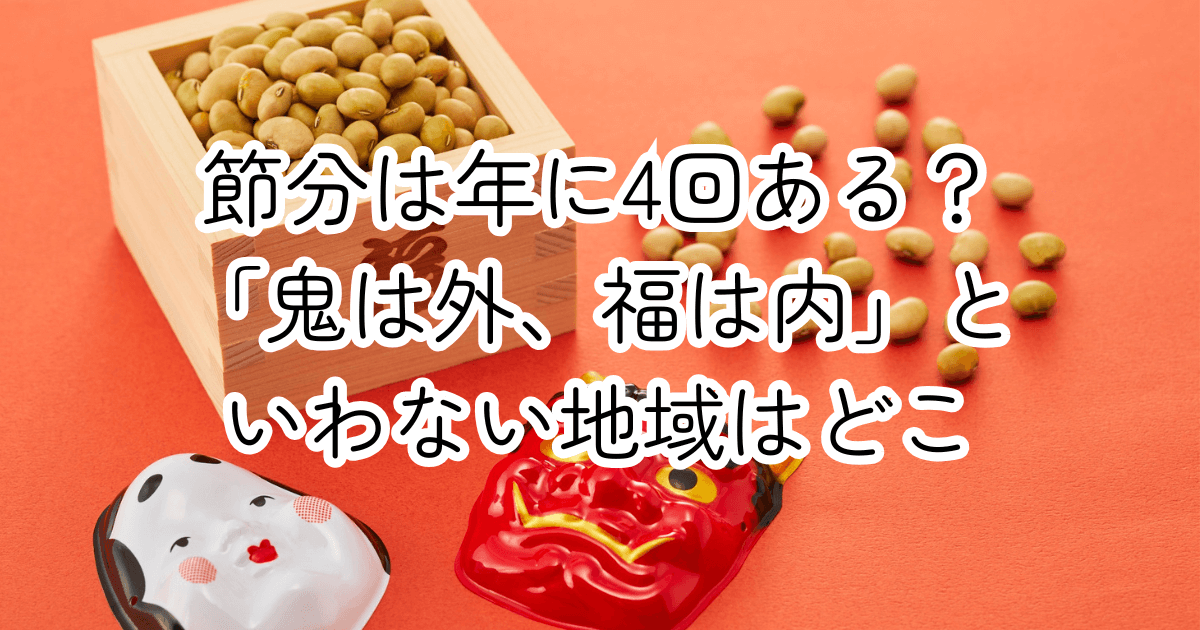

今回は「節分」を取り上げています。

日本の年中行事を紐解こうとすると、聞きなれない言葉につまづいてしまうことが多々あるので、関連する言葉の意味などについてもかみ砕いて紹介します。

節分は本当は年に4回ある

節分は雑節のひとつで、日本独自の暦日です。

雑節には節分の他、彼岸や八十八夜、土用などがあります。

雑節とは?

雑節は季節を示す呼び方の総称です。

日本は明治5年まで太陰太陽暦が使われており、月の満ち欠けと太陽の運行を基準に暦が作られていました。

太陰太陽暦では新月から満月、そしてまた新月になるまでの周期を1ヵ月としていましたが、その周期が29日のときと30日のときがあり1年は354日となります。

現在の太陽暦は1年が365日なので太陰太陽暦は1年で11日少なく、3年過ぎると33日(約1ヵ月)のズレが生じてしまい、暦と季節感が合わなくなってしまいます。

この季節感のズレは、農作業をする人にとって、種まきや刈り入れなどの時期が読めないため死活問題。

そこで、季節の移り変わりの指標となるように作られたのが雑節です。

雑節は日本の風土や気候に根付き、そこで暮らす人々の暮らしや経験が反映されたものといえます。

暦日はかみ砕いていうと「日にち」のこと。24時間=1日と考えると、たとえば14日の午後2時から15日の午後2時までも1日になりますが、暦日は特定の日付をさすため14日、15日というようにその日にち自体を表します。

節分の意味

節分には季節を分けるという意味があります。

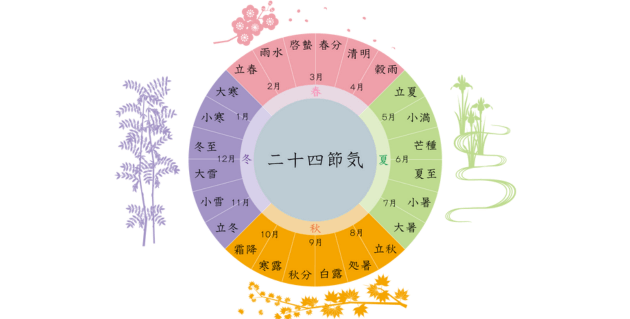

この場合の季節は現在の春夏秋冬ではなく、二十四節気の立春・立夏・立秋・立冬のこと。

二十四節気という言葉にピンとこなくても、天気ニュースなどで「暦の上では立春です」といった文言を聞いたことがある人は多いですよね。

そして、「まだまだ寒いのに春ってどういうこと?」と思った人も多いでしょう。

太陽の運行を基準に、季節を約15日ごとに24等分にしたもの。

夏至や冬至、春分など今でも馴染み深い名称がたくさんありますが、日本古来の文化ではなく、発祥は中国の黄河流域とされます。飛鳥時代には日本に伝わり、季節の指標として用いられていたものの、風土や気候の違いからそもそも日本の季節感とはズレ(2~3週間程度)がありました。ニュースなどで「暦の上では立春です」といわれても、実感が沸かないのはそのため。なお、暦の上とは二十四節気を指します。

立春の「立」には季節の始まりという意味があるので、立春は春の始まり、立夏は夏の始まりになります。

立春から春が始まる一方、その前日までは冬ということになり、春と冬の境目となる日を季節を分けるという意味で「節分」と呼んでいました。

そのため、節分は立春の前日、立夏の前日、立秋の前日、立冬の前日と、年に4回あったのです。

現在、日本の四季は気象庁が区分をしていて、3~5月が春、6~8月が夏、9~11月が秋、12~2月が冬です。これに対して二十四節気の四季は立春を迎える2月初旬~立夏前日の5月初旬を春とし、立夏~8月初旬の立秋前日までを夏、立秋から11月初旬の立冬前日までを秋、立冬から立春の前日までを冬とします。さらに、旧暦では1~3月が春、4~6月が夏、7~9月が秋、10~12月が冬になります。こうして並べてみると、現在と旧暦では季節感にかなり差がある一方、二十四節気は旧暦と比べて今の季節感に対応した区切りとなっているのがわかります。

現在の節分は立春の前日

本来は年に4回ある節分ですが、中でも立春の前日の節分は昔から重要視されていました。

その理由は、旧暦では「一年の始まりは立春から」とされていたためです。

現在の年始は1月1日ですが、当時は立春から新年だったので、立春の前日の節分はいわば大晦日と同じ日になります。

そもそも季節の分かれ目は邪気が入り込みやすいとされ、災害除けや延命・長寿を願う読経が行われていたのですが、それが年の分かれ目となればさらに特別な日と考えられるのは理解できますよね。

節分に豆まきするのはどうして?

諸説ありますが、大晦日に行われていた中国の「大儺(たいな)」を起源とした「追儺(ついな)」が始まりで、飛鳥時代には宮中で行われていたとされます。

追儺は、方相氏(ほうそうし)と呼ばれる役の人が、侲子(しんし)という20人ほどの子どもたちと疫鬼を追い払うものでしたが、鬼を祓うはずの方相子のお面や格好が恐ろしく見えたことから、いつしか方相子を邪気に見立てて追い払う儀式へと変化していきました。

追儺は大儺に倣って大晦日に行われており、鬼が苦手とする桃で弓を作り邪気を払うもので、本来は節分とは別の儀式でしたが、暦が近いこともあり、いつしか混同されるようになったのではないかといわれています。

節分の豆まきに広く大豆が使われた理由については、節分に行われていた儀式の中に大豆が使われていたことや、古来より五穀(米・麦・ひえ・あわ・豆)には精霊が宿るとされていたこと、中でも粒が大きい大豆はより強い霊力があると考えられていたことなどが挙げられています。

また、「魔を滅する(魔滅=まめ)」「魔の目を射る(魔目=まめを炒る)」という語呂からも、大豆が好んで使われるようになったのではといわれています。

参考文献:国立国会図書館「節分と豆まき」

節分の日が変わる理由

2025年の節分は2月2日でした。

「あれ?節分って毎年2月3日じゃないの?」と思うかもしれませんが、節分はその年によって日付が変わります。

今まではたまたま2月3日が多かったので、節分は2月3日のイメージがついてしまっているかもしれません。

節分の日がその年によって変わるのは、立春の日が変わるからです。

1年は365日ですが、太陽が1年をかけて軌道を回ってくると実は365.2422日が必要で、0.2422日 (約6時間)が足りていません。

毎年6時間ずつ時刻がズレていくので、二十四節気にもズレが生じ、立春の日が変わるというわけです。

詳しくは国立天文台のサイトを確認してみてください。

ちなみに、2025年の節分が2月2日なのは2021年から4年ぶりでしたが、4年前の2021年の2月2日の節分はなんと124年ぶりでした。

また、1984年の節分は2月4日(立春が2月5日)でした。

節分の豆まきのやり方

- 豆まきを行うのは夜

- 家族揃って行う

- 鬼はお父さん(家長)はやらない

- 豆を撒くのはお父さん(家長)や年男・年女

- 玄関や窓を開けておく

- 家の奥から玄関に向かって鬼を締め出すイメージで行う

- 鬼に豆をぶつけながら「鬼は外」と掛け声をする

- 鬼が外に出たら家の中に向かって「福は内」と豆を撒く

- 撒いた豆を拾って年の数だけ食べる

我が家の豆まきは旦那が鬼になるのが恒例で、夕方くらいにやっていました。

玄関や窓は開けず、リビングのドアから入ってきた鬼(旦那)に、私と娘で豆をぶつけるといった感じです。

掛け声も「鬼は外、福は内」は続けていうなど、随分と色々間違っていることに今さら気づきました・・。

節分は地域によって風習が異なる

北海道は節分に落花生を撒きます。

「えぇー大豆じゃないの!?」と驚いた方も多いのではないでしょうか。

北海道で、節分の豆まきに落花生が使われるようになった理由は明確ではないのですが、床に落ちた後に食べても衛生的であるとか、秋の味覚である落花生は大豆と比べてカロリーが高いので寒い地域に適していたとか、雪の中に落ちても見つけやすいからではないかといわれています。

北海道と同様に寒い地域である青森県や秋田県、宮城県などの東北地方や、新潟県や富山県の北陸地方の一部でも、節分に撒くのはやはり落花生とか。

全国落花生協会によると、節分で落花生を撒くようになったのは1950年代の北海道が最初とされていました。

ちなみに、落花生の生産量が全体の9割を占める千葉県でも、一部の地域で落花生を使っているそう。

節分は撒いた豆を年の数(※)だけ拾って食べますが、殻つきの落花生の場合はどうやって数えるのか不思議ですよね。北海道では落花生1房を1才として数えるところが多く、それなりの年齢になるとそれなりの数を食べることになります。年齢が30才なら1房に2粒入っているとして食べる数は約60粒。ピーナッツの10粒あたりのカロリーを29㎉とすると総摂取カロリーは174㎉。50才なら約100粒で290㎉になります。

(※)数え年なので「現在の年齢+1才」分になります。

「鬼は外、福は内」は地域などによって違う

節分の掛け声は「鬼は外、福は内」が一般的ですが、実はこれも地域などによって変わります。

中国から伝わった陰陽道では、鬼が出入りする鬼門の方角は「北東」になります。中国や日本では方角を十二支にあてはめて表し、「北東」は「丑寅」になります。そのため、古来から鬼は牛(丑)の角を持ち、虎(寅)のパンツをはいているとされていました。

群馬県藤岡市鬼石(おにし)地区

地名に鬼がつく鬼西地区は、鬼が投げた石が落ちたことが由来とされています。

石が落ちた場所に神社を建てて崇めたことから、節分には全国で追い出された鬼を歓迎する「鬼恋節分祭」を開催。

豆まきのかけ声は「福は内!鬼も内!」なのだそう。

茨城県つくば市鬼ケ窪

「あっちはあっち、こっちはこっち、鬼ヶ窪の年越しだ」という掛け声で豆まきが行われます。

あちこちで追い払われた鬼をかわいそうに思い、そういって呼び寄せる意味があるそうです。

福島県二本松市

藩主が丹羽(にわ)という名前で、「鬼は外」にすると「お丹羽外」となるため、「福は内、おにーそと」という独自の掛け声になったそう。

参考サイト:二本松市

栃木県鬼怒川温泉

鬼怒川温泉には開運をもたらす鬼がいるとされており、節分の掛け声は「福はうち、鬼もうち」になります。

千葉県成田市・成田山新勝寺

毎年、芸能人が豆まきをする様子がニュースで流れる成田山新勝寺では、祭られている不動明王が邪悪な鬼をも改心させるため、「福は内」しかいわないそうです。

紀伊半島・伊勢志摩

地域を治めていた領主が九鬼という名前だったことから、鬼は外とはいわずに「鬼は内、福は内」というそうです。

京都府福知山市大原神社

大原神社では、「鬼は内、福は外」と一般的な掛け声とは真逆です。

これは邪気を神社に受け入れて、福として外に出すという意味があるそうですが、かつての領主・九鬼氏への配慮ともいわれています。

恵方巻きだけじゃない!節分に食べるもの

恵方巻きの起源は諸説あり、戦国時代に武将が巻き寿司を丸ごとかぶりついて戦に勝利した説や、花街の芸妓と遊びで始めたのが発祥などがあります。

大阪を中心に西日本では江戸時代から行われていたとされますが、全国的に知られるようになったのは1998年にセブンイレブンが全国展開で販売するようになったからだとか。

今やすっかり節分の定番となった恵方巻きですが、この他にも地域ならではの節分の食べものが存在します。

四国は「こんにゃく」

食物繊維が豊富に含まれるこんにゃくは、体内の悪いものを外に出すという意味から、大晦日や節分に今もこんにゃくを食べる風習があるそうです。

関東地方の一部は「けんちん汁」

けんちん汁は神奈川県鎌倉市が発祥とされ、鎌倉市の建長寺の精進料理として700年以上前から食べられています。

大根やにんじん、ごぼうなどの根菜を使っているので体が温まることから、節分に食べると季節の変わり目に体調を損なわないと考えられたようです。

長野県や島根県は「節分そば」

細く長いそばは縁起が良い食べ物として、大晦日に年越しそばを食べる風習がありますよね。

同じ理由でそば処の長野県や島根県では、節分に節分そばを食べる風習が今もあります。

静岡県袋井市は「福茶」

新年を迎えるにあたり、「よろこぶ」にちなんだ昆布や、「松竹梅」の梅、「まめまめしく働けるように」との願いを込めた豆などを使った福茶を飲む風習があります。

まとめ

派手さや映えは少ない日本の年中行事ですが、意味や由来を知ると「ちゃんとやりたいな」と思いました。

来年は家族で、健康や幸せを願いながら伝統的な風習を楽しみたいと思います。

(鬼役は・・私か!?)

ブログを読んでくださりありがとうございます。

バナーを押すと、ブログ村の「IN」のランキングに1票が入る仕組みになっています。

応援クリックしていただけると励みになります。

にほんブログ村

にほんブログ村

にほんブログ村

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/448ce6b2.c50d0ab3.448ce6b3.f7aa6f74/?me_id=1250848&item_id=10001046&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Farumama%2Fcabinet%2Fshohin%2Fprocessed%2Fsoba%2Fiz-try-600.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/448cece9.c05f8117.448cecea.3d741d63/?me_id=1194477&item_id=10001404&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fnakata%2Fcabinet%2Fio%2F2110_5238_01.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3f01866e.92c28892.3f01866f.2cab9879/?me_id=1340136&item_id=10001203&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftea-agent%2Fcabinet%2F08976708%2F711e.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント